Emotionen sind zentral für unser Leben, und sie gut zu steuern, kann vieles verbessern. Aber wie sorgen wir dafür, dass wir 2025 die besten Methoden dafür haben? Der Schlüssel liegt in modernen Coaching-Strategien, die sich ständig weiterentwickeln. Wussten Sie, dass über 70 % der Menschen, die regelmäßig Coaching nutzen, ihre emotionale Intelligenz deutlich verbessern? In diesem Artikel schauen wir uns verschiedene Coaching-Ansätze an, wie Achtsamkeit, kognitive Verhaltenstechniken, die STOP-Technik und sogar KI-gestützte Methoden. Diese können uns helfen, unsere Emotionen besser zu managen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der emotionalen Regulation erkunden und herausfinden, welche Methoden uns in einer immer komplexeren Welt am besten unterstützen.

Summary: Dieser Artikel beschreibt verschiedene Coaching-Strategien zur emotionalen Regulation, einschließlich Achtsamkeit, kognitiver Verhaltenstechniken und moderner Technologien wie KI-gestützte Ansätze. Er behandelt auch praktische Methoden wie die STOP-Technik und untersucht langfristige Wirkungsstudien sowie Erfolgsmessungen.

Einführung in Coaching-Strategien zur emotionalen Regulation

Coaching-Strategien: Definition und Bedeutung

Coaching-Strategien zur emotionalen Regulation beinhalten Techniken, die dir helfen, deine Emotionen zu erkennen, zu benennen und gut zu steuern. Das Ziel? Mehr Resilienz. Wichtige Methoden sind Achtsamkeit, Emotions-Tracking und Grounding-Techniken. Sie fördern Selbstwahrnehmung und -regulation.

Diese Strategien helfen dabei, unproduktive Gedankenmuster zu erkennen und durch kognitive Umstrukturierung positive Sichtweisen zu entwickeln. Oft kommen auch Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie zum Einsatz, um emotionale Dysregulation zu verringern.

Emotionale Regulation: Relevanz im modernen Kontext

Emotionale Regulation ist wichtig, um in einer stressigen und unsicheren Welt Resilienz und psychische Gesundheit zu fördern. Diese Fähigkeiten helfen im Alltag mit Stress umzugehen und Herausforderungen konstruktiv zu meistern.

Im modernen Coaching werden Techniken wie Achtsamkeit, kognitive Umstrukturierung und Ablenkungsstrategien immer wichtiger, um die emotionale Selbststeuerung zu stärken. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um im persönlichen und beruflichen Leben handlungsfähig und ausgeglichen zu bleiben.

Entwicklung von Coaching-Strategien bis 2025: Ein Überblick

Bis 2025 haben sich Coaching-Strategien zu integrativen Ansätzen entwickelt, die Resilienzförderung, kognitive Umstrukturierung und Achtsamkeit kombinieren. Moderne Methoden nutzen digitale Tools wie Emotions-Tracking und virtuelle Achtsamkeitsübungen, um personalisierte Unterstützung zu bieten.

Es gibt einen stärkeren Fokus auf praktische Techniken für den Alltag, wie:

- die Visualisierung von Emotionen

- Ablenkungsstrategien

- gezielte Selbstreflexion

Die Integration von wissenschaftlich fundierten Methoden aus Psychologie und Neurowissenschaften treibt diese Entwicklung maßgeblich voran.

Achtsamkeit (Mindfulness) als Schlüsselstrategie

Grundlagen der Achtsamkeit im Coaching-Strategien

Im Coaching nutzt man Achtsamkeitstechniken wie Meditation und bewusste Atemübungen, um den Coachees zu helfen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Diese Methoden bauen Stress ab und verbessern die Konzentration. Mit mehr Klarheit trifft man bessere Entscheidungen, was den Erfolg auf Dauer unterstützt. Anerkannte Methoden wie die Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) helfen bei Stressbewältigung und Resilienz. Der Schwerpunkt liegt darauf, Gedanken, Gefühle und Stressfaktoren zu erkunden, um Resilienz, Glück und Gelassenheit zu fördern.

Praktische Übungen zur Förderung von Achtsamkeit im Coaching

- Tägliche Achtsamkeitsmeditationen von 5-10 Minuten, die sich auf den Atem konzentrieren, klären den Kopf und stärken den Fokus.

- Übungen wie bewusstes Zuhören und achtsame Pausen fördern Achtsamkeit im Arbeitsalltag und stärken das Selbstbewusstsein.

- Journaling zur Selbstreflexion hilft, Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen.

MBSR-Programme bieten strukturierte 8-Wochen-Kurse, die durch Meditation und Körperwahrnehmung Stress abbauen und Selbstfürsorge fördern.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Achtsamkeit im Coaching

Studien zeigen, dass Techniken wie MBSR die Stressresistenz stärken und das emotionale Wohlbefinden verbessern. Achtsamkeitsbasierte Ansätze fördern die Konzentration und reduzieren impulsive Reaktionen, was zu besseren Entscheidungen führt. Mindful Leadership Studien belegen, dass achtsame Führungskräfte die Teamleistung positiv beeinflussen. Langfristige Achtsamkeit kann nachhaltige Verhaltensänderungen und persönliche Entwicklung fördern.

Kognitive Verhaltenstechniken (CBT) zur Emotionsregulation

Einführung in kognitive Verhaltenstechniken für Coaching

Die Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) basiert auf der Annahme, dass Gedanken, Gefühle und Handlungen miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen.

Ziel der CBT: Negative oder verzerrte Gedanken sollen erkannt und durch realistischere, weniger schädliche Gedanken ersetzt werden. Dies kann emotionale Reaktionen und Verhaltensweisen verändern. Die Therapie geht davon aus, dass menschliches Verhalten erlernt ist und daher auch verändert oder neu erlernt werden kann.

Praktisches Beispiel: Unterstützung von Personen mit depressiven Gedanken, um sie zu ermutigen, sich wieder aktiv an Hobbys und sozialen Kontakten zu beteiligen.

Kognitive Neubewertung: Theorie und Praxisbeispiele im Coaching

Kognitive Neubewertung ist eine CBT-Technik, die sich auf das Erkennen und Hinterfragen automatischer negativer Gedanken konzentriert.

- Überprüfung der Gedanken: Sind diese Gedanken wirklich wahr?

- Veränderung der Gedanken: Wenn nötig, werden die Gedanken angepasst.

Grundüberzeugungen, tief verwurzelte Ansichten über sich selbst und die Welt, beeinflussen diese Gedanken. Durch kognitive Umstrukturierung können sie geändert werden. Der erste Schritt besteht darin, Emotionen zu identifizieren und zu benennen, um ihre Intensität zu verringern und mehr Kontrolle zu gewinnen.

Anwendung von CBT-Strategien im Alltag zur emotionalen Regulation

Emotionsregulation umfasst das Erkennen, Benennen und Verstehen von Emotionen, um sie gezielt verändern zu können, wenn nötig.

CBT-Techniken zur Unterstützung:

- Entspannungsübungen: Tiefes Ein- und Ausatmen kann helfen, körperliche Symptome von Angst zu verringern und emotionale Zustände zu beruhigen.

- Hinterfragen und Verändern verzerrter Gedanken: Dies kann belastende emotionale Reaktionen reduzieren und konstruktive Verhaltensweisen fördern.

Weitere Informationen zu diesen Techniken finden Sie hier.

Die STOP-Technik und andere praktische Methoden

Schritt-für-Schritt-Anleitung der STOP-Technik für Coaching-Strategien

Die STOP-Technik ist eine effektive Methode, um starke Emotionen oder negative Gedankenspiralen zu unterbrechen. Der Prozess umfasst vier Schritte:

-

Stoppen: Beginnen Sie mit einem bewussten "Stopp", das Sie laut oder innerlich sagen können. Ein körperlicher Impuls wie ein festes Fußaufstampfen kann dabei helfen, das Körpergefühl kurzzeitig zu stören und von automatischen Stressreaktionen abzulenken.

-

Bewusst atmen: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung, um die Aufmerksamkeit zurück in die Gegenwart zu bringen.

-

Beobachten: Nehmen Sie Ihre Gedanken und Gefühle wahr, ohne sie zu bewerten.

-

Achtsam weitermachen: Setzen Sie Ihren Weg bewusst fort.

Diese Methode wird in der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT) genutzt, um impulsive Reaktionen zu unterbrechen und die Selbstwahrnehmung zu fördern.

Vergleich von Coaching-Strategien zur Emotionsregulation

Die STOP-Technik ist eine direkte Methode zur Stressunterbrechung. Im Gegensatz dazu kategorisiert die Stop-Licht-Methode Aktivitäten nach Energieverbrauch, um die mentale Belastung zu steuern. Diese ist weniger für akute Emotionsregulation gedacht.

Die DBT-STOP-Technik integriert Achtsamkeit und fördert bewusste Selbstbeobachtung, was über das reine Unterbrechen hinausgeht. Andere Methoden, wie systemisches Coaching, beziehen den sozialen Kontext stärker ein.

Praxisbeispiele und Tipps zur Integration von Coaching-Strategien in den Alltag

Die STOP-Technik kann im schulischen Umfeld eingesetzt werden, um emotionale Eskalationen zu verhindern.

Tipps zur Integration von Coaching-Strategien:

- Regelmäßige Übung: Verbessert die eigene Ruhe und Klarheit.

- Erinnerungen im Alltag: Alarme oder Notizen können helfen, die Technik zu integrieren und Stresssituationen bewusster zu begegnen.

Durch kontinuierliche Anwendung kann die Selbstwahrnehmung signifikant verbessert werden.

Moderne Technologien im Coaching: KI-gestützte Ansätze

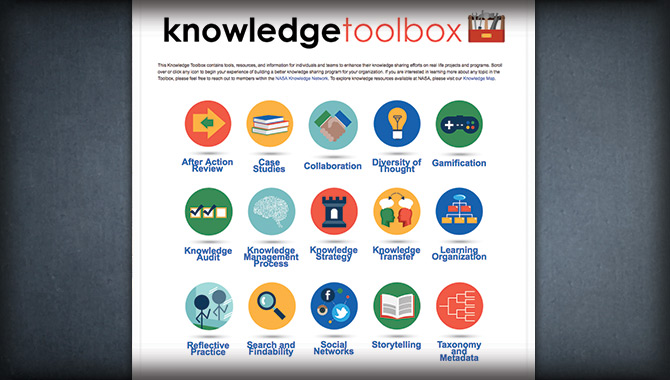

KI-gestütztes Coaching: Eine Einführung in moderne Coaching-Strategien

KI verändert, wie wir Coaching-Strategien angehen, indem sie individuelle Entwicklungspfade schafft und sich den persönlichen Bedürfnissen anpasst.

Wichtige Bestandteile der KI im Coaching:

- Maschinelles Lernen für Mustererkennung

- Datenbasierte Analysen für detaillierte Einblicke

Diese Technologien bieten automatisierte Fortschrittsberichte, kontextbezogene Tipps und Feedback in Echtzeit, was den Coaching-Prozess effizienter und persönlicher gestaltet. Wichtig ist, dass KI den menschlichen Coach nicht ersetzt, sondern ergänzt, um den Prozess zu verbessern.

Ein Beispiel dafür ist das KI-gestützte Mindset-Coaching, das sich flexibel an den Fortschritt und die Gefühlslage des Coachees anpasst.

Deepbrain AI und AI Studios: Einfluss auf emotionale Coaching-Strategien

KI-Analysen von Deepbrain AI helfen, komplexe emotionale Reaktionen zu erkennen und unterstützen die emotionale Regulation im Coaching.

Adaptive Coaching-Programme nutzen KI, um direkt auf emotionale Zustände zu reagieren. Tools wie ChatGPT und Google Gemini sind nützlich für die Gesprächsvorbereitung und Datenanalyse. Mithilfe von KI-gestützten Feedback-Tools wird durch objektive Bewertungen die emotionale Selbstreflexion gefördert.

Ethische Überlegungen zu KI-gestützten Coaching-Strategien

Datenschutz und Vertraulichkeit sind zentrale Themen. Verschlüsselte Systeme sind unerlässlich, um sensible Daten zu schützen. Es müssen transparente Algorithmen verwendet werden, um Entscheidungen nachvollziehbar und fair zu gestalten.

KI sollte als Hilfsmittel dienen, das die menschliche Entscheidungsfreiheit wahrt. Ethische Richtlinien sind entscheidend, um Missbrauch und Abhängigkeit zu vermeiden.

Integrative und körperbezogene Coaching-Ansätze

Systemische und körperorientierte Coaching-Methoden

Integrative Körperarbeit kombiniert verschiedene Elemente wie Körperwahrnehmung, Berührung, Gespräche, Bewegung und kreative Methoden. Diese Ansätze zielen darauf ab, Organe, Energiefluss, Emotionen, Gedanken und Sprache zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden.

Die Körperorientierte Verhaltenstherapie setzt auf:

- Atemtraining

- Progressive Muskelentspannung

- Biofeedback

- Bewegungstherapie

Diese Methoden dienen dazu, Körper und Geist zu stärken. Das systemisch-integrative Gesundheitscoaching, das auf Salutogenese basiert, fördert Offenheit und Verbindung, ohne dass medizinisches Vorwissen erforderlich ist.

Flow Coaching für emotionale Balance und Regulation

Flow Coaching unterstützt die Entwicklung eines offenen Mindsets und einer emotionalen Balance, indem es Körper und Geist in Einklang bringt. Integratives Coaching nutzt:

- Bewusstes Atmen

- Achtsamkeit

- Positive Neuroplastizität

- Embodiment

Diese Techniken fördern Klarheit und Stärke. Mit Selbstmitgefühl und werteorientierter Klärung (ACT) eröffnen sich neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten.

Theorie-Praxis-Verbindung in integrativen Coaching-Ansätzen

Integrative Körperarbeit legt großen Wert auf Selbsterfahrung und Praxis. In integrativen Coachings werden theoretische Konzepte wie Positive Neuroplastizität und ACT mit praktischen Übungen und Achtsamkeit kombiniert.

Die Körperorientierte Verhaltenstherapie vereint verhaltenstherapeutische Ansätze mit körperbezogenen Techniken, um die psychische und körperliche Gesundheit zu fördern.

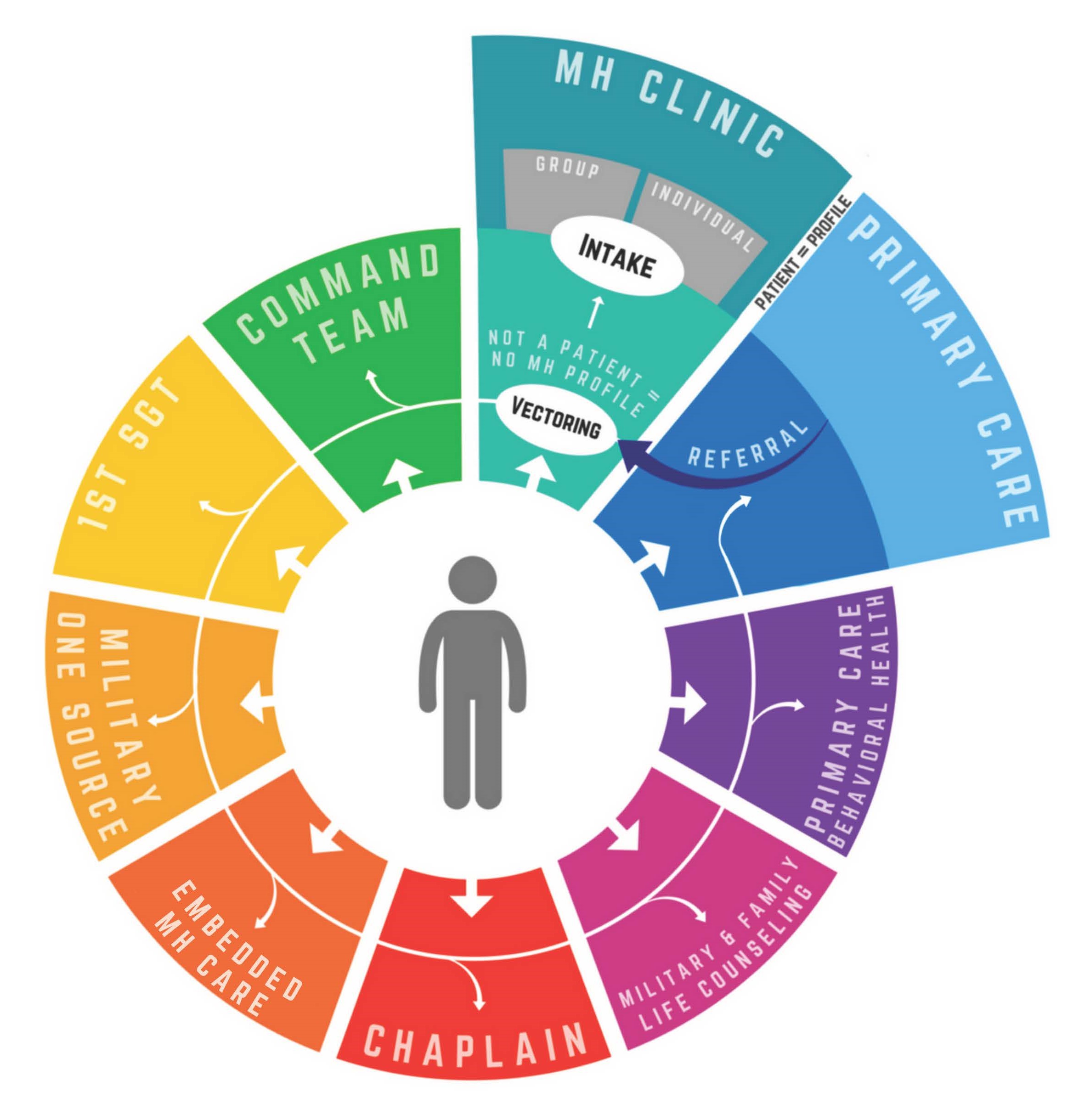

Zielgruppenspezifische Coaching-Strategien zur emotionalen Regulation

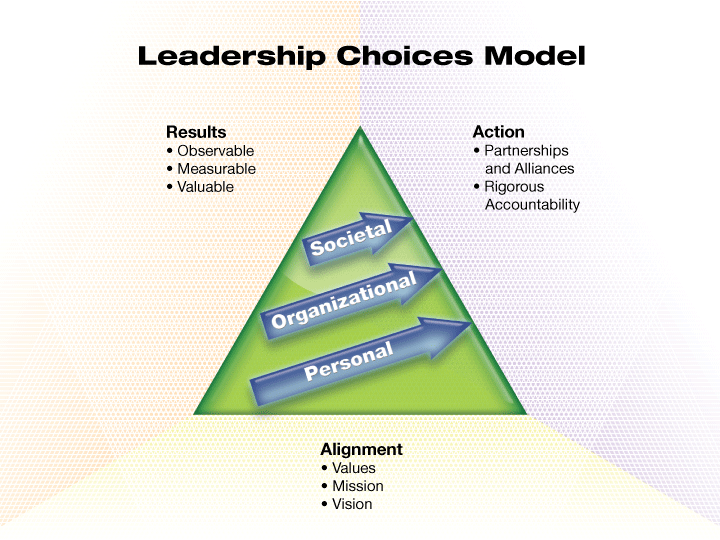

Coaching-Methoden für Führungskräfte im Jahr 2025

Trainings für Führungskräfte sind so gestaltet, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen von neuen und erfahrenen Führungskräften gerecht werden. Im Gesundheitswesen gibt es zum Beispiel spezielle Trainings für Ärzte. Diese decken nicht nur das Fachliche ab, sondern auch betriebswirtschaftliche und mitarbeiterbezogene Führungsfähigkeiten ab.

Wichtige Themen:

- Mitarbeitermotivation

- Effiziente Einsatzplanung

- Umgang mit weniger leistungsstarken Mitarbeitern

Ein Beispiel ist ein Führungskräftetraining für Ärzte, das sich auf die Herausforderungen im Krankenhausalltag konzentriert.

Coaching-Ansätze für Jugendliche und Menschen mit chronischem Stress

Coaching, das auf bestimmte Gruppen zugeschnitten ist, ermöglicht individuelle Lernwege für alle, von Einsteigern bis zu erfahrenen Fachkräften. Digitale Lernformate und Co-Development-Hubs helfen beim Kompetenzerwerb und bei der aktiven Mitgestaltung von Veränderungen.

Für Menschen mit chronischem Stress bieten spezielle Programme durch Coaching nachhaltige Entwicklungs- und Wachstumschancen. Ein solches Programm könnte Jugendliche mit chronischem Stress durch flexible digitale Module unterstützen.

Fallstudien: Coaching-Strategien für spezifische Zielgruppen

Ein Beispiel ist die Führungsausbildung für Mediziner, die sich neben fachlichen Aspekten auch mit der Mitarbeiterführung in Kliniken befasst. Bei Restrukturierungen in Unternehmen werden Coaching-Programme genutzt, die auf verschiedene Mitarbeitergruppen zugeschnitten sind, um individuelle Stärken zu fördern.

Maßgeschneiderte Lernreisen und Programme bieten flexible Entwicklungsziele, die auf die Bedürfnisse von Teams und Unternehmen abgestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Lernreisen und Programme.

Langfristige Wirkungsstudien und Erfolgsmessung

Wirksamkeit von Coaching-Strategien im Führungscoaching

Führungskräftecoaching nutzt Methoden wie 1:1 Coaching, Selbstreflexion, Rollenspiele, Persönlichkeitstests und Stärkenanalysen. Diese Ansätze helfen, individuelle Fähigkeiten zu stärken und nachhaltige Führungsstrategien zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie bei Psychologie Lammert.

Programme, die auf Positiver Psychologie basieren, fördern das Wohlbefinden und stärken persönliche Ressourcen, was die Führungskompetenzen verbessert. Coaching in Kombination mit Supervision bietet eine strukturierte Reflexion beruflicher Erfahrungen und hilft, emotionale Belastungen zu verarbeiten. Dies steigert die Wirksamkeit in sozialen und organisatorischen Kontexten. Mehr dazu bei STG Mitarbeiterberater.

Langfristige Erfolge werden durch Lern- und Entwicklungspläne sowie Mentoring und Peer-Coaching unterstützt. Zusätzliche Details gibt es bei Waxtum500.

Erfolgsmessung der Coaching-Strategien zur emotionalen Regulation

Erfolge im Coaching werden oft durch KPIs, Mitarbeiterbefragungen, 360°-Feedback und Team-Feedback gemessen. Diese Methoden helfen, Fortschritte objektiv zu bewerten.

Objektive Messverfahren wie Burnoutrisiko-Tests und Herzraten-Variabilitäts-Messungen (HRV) erfassen Stresslevel und emotionale Regulation. Weitere Informationen dazu finden Sie bei Psychologie Lammert.

Follow-Up-Sitzungen nach 6 oder 12 Monaten prüfen den Fortschritt und passen die Coaching-Ziele an.

Fallstudien zur Effektivität von Coaching-Strategien

Fallstudien zeigen, dass Coaching nicht nur persönliche Kompetenzen, sondern auch Teamdynamiken und die Unternehmenskultur positiv beeinflusst. Mehr dazu bei STG Mitarbeiterberater.

Nachhaltige Verbesserungen kommen durch langfristige Lernstrategien wie interne Workshops, regelmäßige Selbstreflexion und Peer-Coaching. Weitere Informationen finden Sie bei Waxtum500.

Abschlussberichte und regelmäßige Nachsorge durch Follow-Up-Sitzungen sichern die langfristige Wirksamkeit und Anpassung der Maßnahmen.

FAQ zu Coaching-Strategien und emotionaler Regulation

Mindfulness: Schlüsselrolle im Emotionsmanagement

Mindfulness hilft uns, unsere Gefühle bewusst wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne sie zu bewerten. Das ist besonders nützlich, um in stressigen Momenten ruhiger zu bleiben und unsere Emotionen besser zu steuern.

Durch Übungen wie Meditation oder Atemtechniken können wir lernen, unsere Emotionen zu beobachten, ohne sofort darauf zu reagieren. Das stärkt unsere Selbstkontrolle. Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeitsübungen unsere Fähigkeit verbessern, emotionale Reaktionen zu kontrollieren.

Solche Techniken werden oft in der Therapie eingesetzt, um Stress, Angst oder Depressionen zu lindern. Apps wie Headspace bieten geführte Meditationen und Übungen an, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.

Flow Coaching: Emotionale Regulation durch Flow-Zustand

Flow Coaching hilft, den Flow-Zustand zu erreichen, in dem wir ganz in einer Aufgabe aufgehen und positive Gefühle erleben. Dieser Zustand steigert nicht nur unsere Produktivität, sondern auch unser emotionales Wohlbefinden.

Im Flow sind wir weniger von negativen Emotionen abgelenkt, weil wir uns voll auf die Aufgabe konzentrieren. Coaches nutzen Techniken wie Zielsetzung und Feedback, um diesen Zustand zu fördern. Sie helfen auch dabei, Hindernisse zu erkennen, die uns vom Flow abhalten, und entwickeln Strategien, um diese zu überwinden.

So lernen wir, unsere Aufmerksamkeit zu lenken und negative Emotionen zu verringern. Mehr dazu findest du in der Allgemeinen Coaching-Literatur.

Neurobiologie des Wingwave-Coachings

Wingwave-Coaching basiert auf der bilateralen Hemisphärenstimulation, die durch Augenbewegungen oder Tapping erfolgt. Diese Technik hilft, emotionale Blockaden und Stress zu verarbeiten.

Studien zeigen, dass Wingwave die Aktivität der Amygdala reduziert und so Angst und Stress mindert. In der Praxis wird es eingesetzt, um emotionale Probleme zu behandeln, die Leistung zu steigern und Blockaden zu lösen.

Durch gezielte Augenbewegungen, ähnlich dem REM-Schlaf, sollen die Gehirnhälften synchronisiert werden, um Stressoren zu verarbeiten. Diese Methode nutzt neurowissenschaftliche Erkenntnisse über die Amygdala und den präfrontalen Kortex. Weitere Infos gibt's bei Kreative Chaoten.